Dans son émission « La Méthode scientifique » du mardi 11 avril, France Culture a traité le thème des voyages spatiaux futurs et des modes de propulsion qui permettront ces voyages. La mission martienne était bien sûr à l’ordre du jour. Les deux invités étaient Stéphane Mazouffre, directeur de recherche CNRS au sein du laboratoire ICARE – l’Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement – à Orléans, et Richard Heidmann, ingénieur en propulsion spatiale, fondateur de l’association Planète Mars et actuel vice président. L’animation était assurée par Nicolas Martin. La première partie de l’émission a concerné la propulsion chimique et ses derniers ou futurs développements (réutilisation, production des ergols de retour sur place, le développement du nouveau moteur européen Prométhée) et la deuxième partie a concerné la propulsion future en particulier électrique.

L’émission d’une durée d’une heure peut être réécoutée ici.

Les explications sur le programme Prométhée sont fournies par Emmanuel Edeline d’Airbus Safran Launchers.

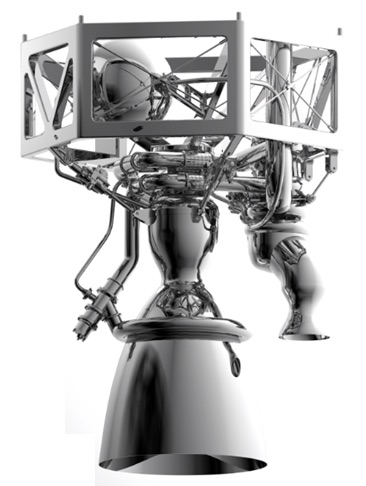

Le futur moteur Prométhée oxygène/méthane dont un démonstrateur de 100 t de poussée sera d’abord essayé (doc. ASL)

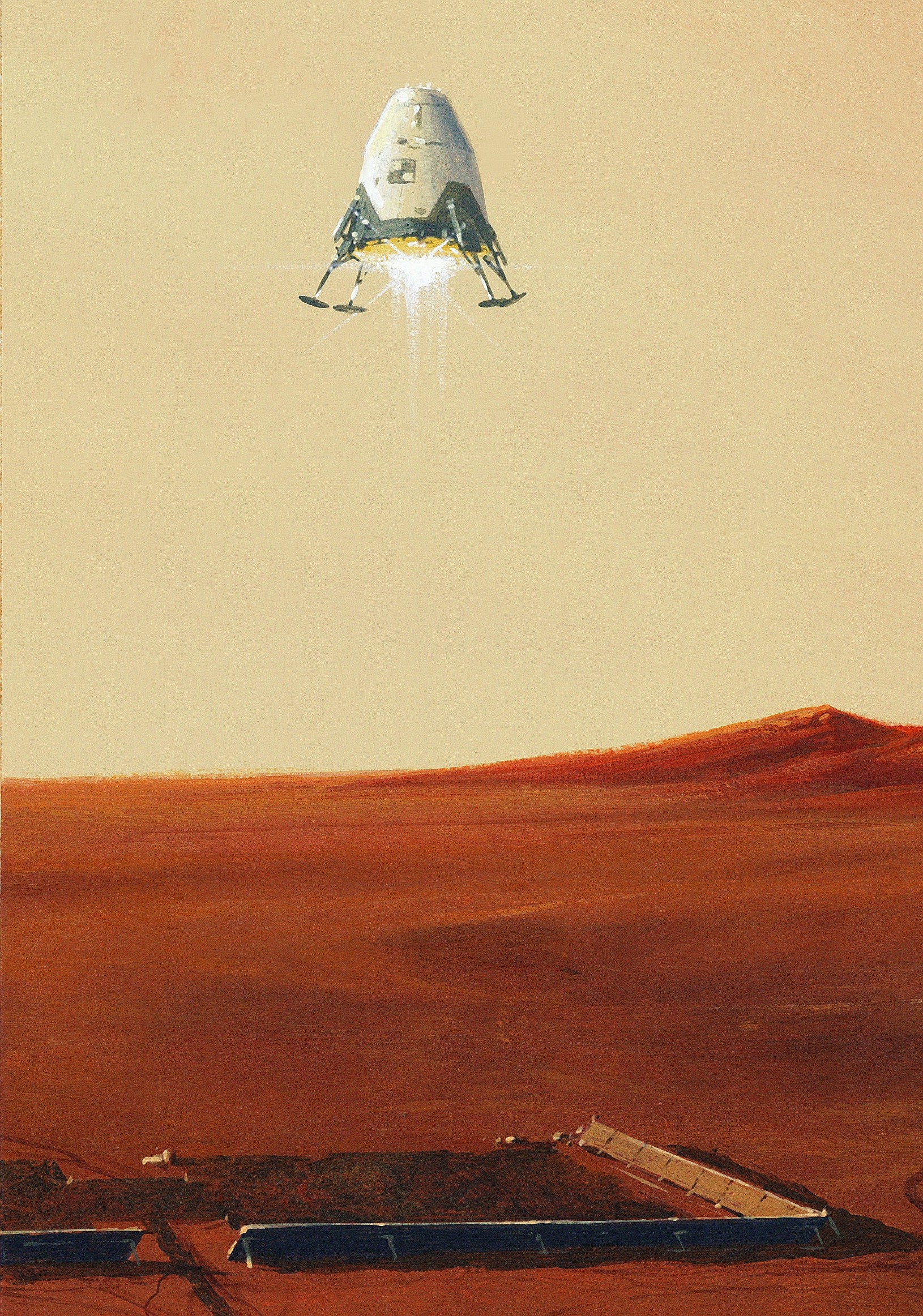

Le départ de Mars soit pour rejoindre un vaisseau de retour en orbite soit pour repartir directement vers la Terre, sera très probablement effectué avec un véhicule propulsé par des moteurs consommant de l’oxygène et du méthane produits directement sur Mars (doc. Manchu/APM)

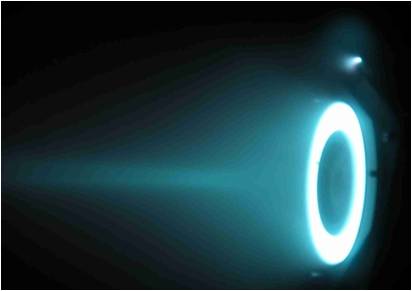

Sur le banc Pivoine du CNRS Orléans a déjà été essayé un propulseur électrique Safran à effet Hall de 20 kW développant une poussée de plus d’un Newton . La propulsion électrique pousse peu mais longtemps (des milliers d’heures) et, pour une même poussée, consomme 4 fois moins de fluide qu’un moteur fusée classique. (Doc. Safran)

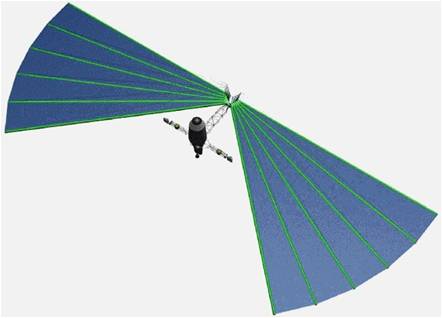

Tant que des sources de puissance colossales sous de faibles masses n’auront pas été développées, la propulsion électrique sera réservée aux charges utiles cargo et non utilisée pour les missions humaines. La source de puissance peut être constituée de panneaux solaires comme sur cette image ou d’un réacteur nucléaire (doc. NASA)